この論文は、前半で「企業の知識」(knowledge of the firm)について、色々な研究を引っ張ってきて考察し、そこから「複写のパラドックス」(The paradox of replication)を導き出している。すなわち、企業が、社内での技術移転(technology transfer)すなわち技術の複写(replication of technology)によって成長しようと努めると、技術移転コストを減らすために知識のコード化(codification; 成文化、体系化)が促進される。ところが、そうしたコード化は、社内だけではなく社外でも模倣(imitation)される危険性を高めてしまうというジレンマに直面するというのである(p.383, p.390)。

これを内製/外注の決定(decision to make or buy)を例に適用することで、この論文では、企業の境界(boundaries of the firm)に関する検証可能な四つの仮説/命題(proposition)を提示する(p.383, 395)。

ところで、この論文は近年盛んに引用されているが、その引用のされ方としては、

なお、この論文の前半部分は、色々な研究の話を寄せ集めているせいか、引用漏れが散見される。たとえば、p.387では、上から4行目の「宣言的」(declarative)/「手続的」(procedural)はSingley and Anderson (1989)を引用すべきであるし、下から二つ目の段落の楽器製造の話はフルート製造に関するCook and Yanow (論文が出版されたのは1993年だが、既に1990年に学会発表されている)を引用していると思われる。

Cook, S. D., & Yanow, D. (1993). Culture and organizational learning. Journal of Management Inquiry, 2(4), 373-390.

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121. ★★★

Singley, M. K., & Anderson, J. R. (1989). The Transfer of Cognitive Skill. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Zander, U., & Kogut, B. (1995). Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organizational capabilities: An empirical test. Organization Science, 6(1), 76-92.

Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization Science, 13(3), 339-351. ★★★

認知心理学の研究成果を取り入れた研究としては、Cohenによる研究が注目される。まずCohen (1991)では、組織論と認知心理学の最近の研究が取り上げられ、その接点が議論される。組織論の側からは、Stinchcombe (1990)が取り上げられた。そこでは組織構造は組織学習のためのデザインとして見られる。組織の能力(capability)の基礎は個々のメンバーのスキルで、そのスキルの部品は完全にルーチン化されており、メンバーの心の中で一旦ルーチンのスイッチが入ると、それよりも高次の能力を使わずに、考えることなく遂行・終了する。スキルのレパートリーに関して、その内容であるルーチンを作ったり修正したり、あるいは現在の文脈に潜在的に関連を持ったルーチンを顕在化させたりすることは、ルーチンに学習を具体化させ、組織記憶を形成するので基本的な活動となる。レパートリーを着実に磨き上げていくことで、学習曲線のようなパフォーマンスの改善もみられる。この観点からは、ルーチンのスピード改善と詳細な内容の変更、そして既存のルーチン間の正確な切り替えが、競争優位あるいは組織的成功の主要な源泉となる。

認知心理学の側からは、Singley & Anderson (1989)が取り上げられる。学習の移転(transfer of learning)は心理学では歴史のあるテーマで、初期には「ラテン語の学習は、学生のより明瞭な英語を書く能力、問題を論理的に考える能力を増進させるか」という問題に答えるために進展した。彼らは、実験的でコンピュータを使った手法により、一つのスキルを学習する際に獲得される構成要素が重なり合っているほど、そしてそれが新しい課題の遂行に必要とされているほど、学習の移転は大きくなることを示した。そこでの鍵となるアイデアは、「宣言的」記憶(declarative memory)と認知的・運動神経的な「手続的」記憶(procedural memory)の区別である。コンピュータ・プログラムのアナロジーでいうと、手続的記憶はコンパイルされた機械語であり、迅速に実行することができるが、修理するのは難しく、特定のハードウェア環境に密接に結びついている。それに対して、宣言的記憶は高級言語で書かれたプログラムで、修理可能で、他の環境にも一般化可能であるが、一般的には非常に遅い翻訳過程によってのみ実行可能である。確立されたスキルによる遂行は手続的記憶として蓄積される。このため、健忘症の患者は、以前の似た出来事は思い出せないにもかかわらず、文脈の中での合図で、確立された反応をする。こうしたアイデアは、Stinchcombe (1990)の観察を補強する。例えば、スキルの性質の多くは、車の運転やタイピングのように、運動神経的・認知的スキルに見出すことができるし、宣言的記憶は手続的記憶に比べて速くだめになりやすい。

Cohen & Bacdayan (1994)は、このCohen (1991)を受けて、ペアで行うトランプを使ったゲームの実験室実験を行うことで、ゲームの実行プロセスの中から組織ルーチンが出現することと、その要素の個人的記憶が手続的記憶として記憶されていることを明らかにした。ここで組織ルーチン(organizational routine)とは、組み合わされ連結された相互に引き金になっているスキル化された行為の連鎖と考えられている。

まず実験室実験の結果生まれた組織(正確にはペア)の行動パターンについて、フィールド調査で観察されているルーチンの四つの性質が確認される。

こうして、実験室実験でも組織ルーチンが出現し、しかもその組織ルーチンの要素の個人的記憶は手続的記憶として蓄積されていることが確認されたわけだが、ここで、組織ルーチンのもう一つの重要な側面についても明確にしておく必要がある。

Simon (1991)は、Bavelasのコミュニケーション・ネットワークと呼ばれる社会心理学の実験を考えて、重要な思考実験を行っている。いまA1, A2, A3, A4, A5の5人からなる集団Wが車輪型、B1, B2, B3, B4, B5の5人からなる集団Cがサークル型のコミュニケーション・パターンで課業を行うことを徹底的に訓練された後で、すべてのコミュニケーション・チャネルを開放し、集団内の誰とでも直接コミュニケートできるようにする。しかし、もし、急いで課業を遂行しなくてはならないという十分なプレッシャーの下に置かれれば、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けそうである。何度かこうした試行をした後で、A1とB1を交換したとしよう。それでも、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けると予想できるだろう。この試行も何度か行った後で今度はA2とB2を交換、さらに……と、時間をかけて、結局は集団W・集団Cの最初のメンバーがすべて入れ替えられてしまったとしよう。それでも、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けると予想できるだろう。

Simon (1991)は、まだどこに結果が発表されたのか知らないが、この実験は既に行われたものと信じているという。もしこの予想通りならば、集団を構成する個人が完全に置き換えられても、パターンの持続性(persistence)が生き残ることになる。このような、組織が周囲とは異なる規範や文化を保持する過程、組織内でユニークな特色を保持する過程、要員を摂取することに伴うエントロピー増加と闘い自分のアイデンティティーを保持する過程は、組織的記憶のより一般的現象の一部である。

このSimon (1991)が予想した実験結果ときわめて近い現象は、後になって、実験室実験ではなく、フィールド調査から報告されることになる。Cook & Yanow (1993)は、米国マサチューセッツ州ボストン近郊にある三つの世界的フルート・メーカー、Haynes社(1900年設立)、Powell社(1927年設立)、Brannen Brothers社(1977年設立)を調査した。Powell社はHaynes社の職長が離れて独立して設立したもので、さらにBrannen Brothers社はPowell社の職人だった兄弟2人が設立したものである。そのせいもあってか、3社とも、(i)約25人という規模、(ii)物理的配置、(iii)制作の手順と組織、が似通っている。このうち特に(iii)について、もう少し詳しく述べると、フルートの制作はいくつものステップに分けられ、1本のフルートは次々と職人の手を経て、2週間くらいかけて制作されるのだが、ある職人の仕事はそれまでの職人の仕事を基礎に行われるので、前の職人の仕事が良くない(not right)と感じられると、適当な前の職人まで差し戻して、「いい感じ」(“the right feel”)と互いに満足のいくまでやり直させるhand-to-hand checkingの方法がとられている。

しかし、このように類似点が多いにもかかわらず、この3社はどれも他社のものとははっきりと違いの分かるフルートを制作していたし、組織的知識あるいはノウハウは各組織にとってユニークなものだった。つまり、同じ課業を行う二つの組織が、それを全く同じに行う必要はないのであって、実際、フルート職人がある会社から別の会社へと移ったケースがいくつかあったが、どのケースでも、元いた会社と同じ仕事をするにもかかわらず、彼らは新しい「感じ」と部品の異なる扱い方を学習しなければならなかった。しかも、フルート職人が辞めた時も、組織にとってフルートを作るノウハウが失われたわけではない。Simon (1991)が予想したように、フルート職人の出入りがあったにもかかわらず、組織は変わることなく、以前と同じ品質とスタイルのフルートを以前と同じやり方で作り続けてきたのである。

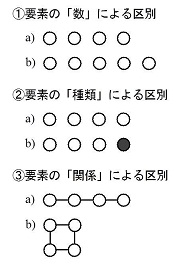

このことをより正確に表現すれば、フルート全体を制作するノウハウや組織ルーチンは、一種のシステムであり、個々のフルート職人のもっているノウハウやルーチンだけでは説明しきれない、ある種の全体的な特性、構成的特性をもっているのである。ここでいうシステムとは、その内部での特定の関係に依存しているために、ばらばらにされた部分の性質からは説明のできない構成的特性をもった要素からなる複合体のことである(von Bertalanffy, 1968)。もう少し詳しく説明すると、まず「要素」の複合体の扱い方には図1のように①数、②種類、③関係による区別という3種類の区別の仕方がある。このうち、①と②は、総和的(summative)なもので、複合体は切り離して考えられた要素の総和として扱われている。言い換えれば、ある要素の総和的特性とは、複合体の内にあっても外にあっても同じような特性である。それに対して、③は構成的(constitutive)で、要素のみではなく、要素間の関係もわからなければならない。構成的特性は複合体内での特定の関係に依存するような特性であり、関係Rの中での要素の行動が、別の関係R'の中での行動とは異なるということを意味している。こうしたことをふまえた上で、システムは「相互に関係する要素の複合体」と定義されるのである。

このように、システム概念においては、システム構成要素自体の総和的特性だけではなく、構成要素間の関係が重要となる。これが個人記憶と組織記憶との本質的な違いとなるのである。以上のような一連の研究の断片から、次のような命題を紡ぎ出すことができる。

命題1. 組織ルーチンはいわば個人記憶を要素としたシステムであり、この個人記憶は手続的記憶として蓄積されている。しかもこのシステムは、構成要素である個人記憶が置き換えられても、要素間の関係パターンについては持続性が生き残り続ける性質がある。

Walsh & Ungson (1991)によれば、組織記憶についての理解は限定されたもので、多くの理論家が組織記憶の内容の列挙などをしてきた。しかし、組織記憶がmentalな心のものと役割のようなstructuralな構造的なものとから成っているということは、理論家達によって一般的に認められているという。この命題1は、こうした予想を実証データによって裏付けながら、内容をより特定化したものといえる。