組織学習(organizational learning)とは一体どんな組織プロセスなのだろうか。学習するのが個人ではなくて組織であるとは一体何を意味しているのであろうか。こうした疑問に対して、組織学習論は1980年代から1990年代にかけて、必ずしも明示的ではないが、その解答の断片を用意してきたように見える。1989年にJames G. Marchを記念してカーネギー・メロン大学で組織学習論に関するコンファレンスが開催された。そこでの発表論文のうち、1991年のOrganization Science誌において、Michael D. CohenとLee S. Sproullの編集による「組織学習」特集号(Vol.2, No.1, 1991)に10本、後続号(Vol.3, No.1, 1992)には4本が掲載された(Vol.2では3本が著者・タイトルを含めて予告されていたが、実際にはそれに1本が追加されて4本になった)。さらに1996年には、これらの論文14本に9本の論文を加えて、同じ二人の編集によって大部の論文集『組織学習』(Organizational Learning, 1996)が出版される。本稿ではまずこの論文集を手がかりにして、主要な研究の整理を試みる。

まずHuber (1991)にしたがって、組織学習研究の現状を概観する。彼は学習の概念を拡張し、「その情報処理を通じて、主体の潜在的な行動の範囲が変化した時、主体が学習した」と定義した上で、組織の中の学習活動において、存在、広さ、精緻さ、徹底さという四つのどれか一つでも変化した時には組織学習が発生したと定義する。この広めの定義により、これまで多様な論者によって「組織学習」として扱われてきた雑多な領域をカバーすることができるようになる。Huber (1991)によれば、これまでの研究は組織学習を構成する四つのプロセス、(a)知識獲得、(b)情報分配、(c)情報解釈、(d)組織記憶、に沿って整理することができるようになるのだが、しかしその文献レビューの結果を見ると、これまでのいわゆる「組織学習」の研究は、そのほとんどが(a)知識獲得についてのものだったことがわかる。特に(d)組織記憶については、他の(a)(b)(c)のプロセスがそれによって導かれているほど重要でもあるにもかかわらず、その頃までは実証研究がほとんどなかったのである。しかし、獲得された知識がどのような形で保持、蓄積されるのかもわからないままに、知識獲得を議論し、実証することが、果たして可能なのだろうか。

そしてHuber (1991)の指摘以降、組織記憶についても研究に進展が見られる。Simon (1991)が指摘していたように認知心理学の最近の研究成果を取り入れた研究も登場するようになる。Cohen (1991)は認知心理学と組織論との接点を探る中で、手続的記憶と宣言的記憶の区別に注目していたが、その後、Cohen & Bacdayan (1994)では、実験室実験によって、組織ルーチンが出現すること、そして組織ルーチンの要素の個人的記憶が手続的記憶として記憶されていることを明らかにしている。つまり、組織ルーチンはいわば個人記憶を要素としたシステムなのだが、このシステムの要素である個人記憶は手続的記憶として記憶されていることがわかったのである。しかも、Simon (1991)が予想し、Cook & Yanow (1993)がやや別角度からの実証研究で示したように、このシステムは構成要素である個人記憶が置き換えられても、要素間の関係パターンについては持続性が生き残り続けるような性質をもっている。これが本稿の第一の命題である。

こうして、組織記憶の構造が明らかになってくるが、これは、組織学習と組織記憶の基礎にルーチンの存在を考えるというLevitt & March (1988)に代表されるルーチン・ベースの組織学習論の延長線上に位置するものである。ルーチン・ベースの組織学習論は、ルーチンを強調し、学習のエコロジーを強調するという点で特徴がある。実際Miner (1991)は、まさに組織生態学的手法を使って、組織内で個人個人のルーチンの淘汰が進んでいる現象を実証的に明らかにしている。しかし、このようにルーチンの淘汰を単純に扱った研究はむしろ稀であろう。なぜなら、学習のエコロジーでは組織ルーチンが問題になり、しかも環境自体が学習者を含み、固定されたものではないからである。そのため、組織内エコロジーは複雑な構造をもたざるをえず、分析方法としては、シミュレーションがよく用いられることになるのである。

こうして本稿では、相互学習と普及のプロセスを組み込んだMarch (1991)による組織学習のエコロジーのシミュレーションを批判的に検討し、コンピュータ・プログラムが公開されていないシミュレーション・モデルの再構築とプロセスの途中経過のトレースを行った。その結果、March (1991)の相互学習モデルのシミュレーション分析には致命的な欠陥があることが判明した。プログラムが公開されていないので、断定こそできないが、モデル設計の不備のために均衡でもないのにロックインが多発すること、そしてこの非均衡ロックインを均衡と誤認して全く間違った結論を導き出しているということに関しては、ほぼ疑いようがない。こうした欠陥を補った上で本稿が出した結論は、組織学習のパフォーマンス向上のためには組織ルーチンの持続性が重要になるというもので、March (1991)とは全く逆になる。しかし本稿の結論の方が、既存研究とも整合的であるし、また「有能さの罠」の現象とも整合的である。こうしてモデル再構築とシミュレーションを通じて得られた知見から、組織学習とは組織内エコロジーによる組織の適応プロセスであり、組織学習のパフォーマンス向上のためには、組織ルーチンの持続性がある程度必要であるという本稿の第二の命題が立てられるのである。

本稿の二つの命題が示唆していることは大きい。これまで組織生態学における淘汰プロセスの基礎である組織慣性と組織学習論における適応的学習とは対立する概念だと考えられがちだった。しかしLevinthal (1991)によれば、組織学習や組織内エコロジーの方が組織生態学の実証結果をより整合的に説明できるのである。組織生態学の淘汰・慣性と組織学習論の適応とが対立する概念だと考えられがちだったのには「組織間エコロジーと組織の適応行動」という構図が存在していたためである。しかし本稿での議論をふまえれば、「組織の適応行動と組織内エコロジー」という構図で考えるとき、そこに対立はない。実は二つの命題が示しているように、組織ルーチンの持続性は、組織記憶と組織学習を理解する上での鍵なのであり、淘汰と適応をつなぐ鍵だったのである。そして組織内エコロジーによって優れた組織ルーチンを確立した組織は適応能力を高めて成長していき、組織ルーチンは所属組織の成長とともに繁栄していくが、新規事業の立ち上げだけでなく、他の企業を合併・買収した場合にも組織ルーチンとして移植されていく。こうしたプロセスを通して実際に増殖しているのは組織ではなく、組織ルーチンなのである。組織は組織ルーチンの入れ物にすぎないということになるのかもしれない。

なお、英語のecologyには生態学という意味だけではなく、広く生態一般を指して用いられる場合もある。本稿では、「組織生態学」のように定訳が存在している場合以外は、エコロジーとそのままカタカナ表現を用いることにした。

組織学習についての研究を整理する前に、組織学習とは何かについて定義しておかなくてはならない。これについて、現在もっとも有力なものはHuber (1991)による定義だと考えられる。その最大のメリットは、後述するように、「解釈」や「アンラーニング」といったプロセスについてまでも組織学習として取り扱えるという使い勝手の良さにある。そこで、まずはHuber (1991)に基づいて、組織学習の概念を整理しておこう。彼は「組織学習」の狭い概念を拡張するのだが、そのためには、その前提となる「学習」の概念についても、いくつかの拡張をおこなっておく必要がある。学習は狭義には、学習者が意図的に行うもので、行動に観察可能な変化が見られ、学習者の有効性を高めるものだというように考えられている。しかし、

つまり、意識的かどうか、有効かどうか、観察可能かどうかにかかわらず、「その情報処理を通じて、主体の潜在的な行動の範囲が変化した時(つまり代替案の集合が変化した時)、主体は学習した」と定義することにしようというのである。このように学習概念を拡張した上で、Huber (1991)は次の密接に関連した四つの属性に関連づけて「組織学習」の発生を特徴づけた。すなわち、次の四つのどれか一つでも変化した場合には組織学習が発生したと定義するのである(次の1と2の「学習する」は、原文では「組織にとって潜在的に有用であると認知した知識を獲得する」となっているが、これでは「有用である」ことが求められ、学習の定義の2と矛盾する可能性があるので、ここではすべて「学習する」に言い換えてある)。

Huber (1991)は、以上のような組織学習概念の定義を行った上で、いわゆる「組織学習」を扱った文献のレビューを行っているが、その際、組織学習を関連した四つの構成(constructs)プロセスに分け、どこのプロセスを扱っているかで組織学習の研究を分類している。そこで、ここでは研究対象が組織学習の定義に合致することを確認しながら、Huber (1991)にしたがって、組織学習論の現状を概観しておこう。

知識獲得とは、まさに組織が知識・情報を獲得するプロセスのことで、少なくとも「①存在」については変化しており、組織学習が発生していることになる。知識獲得のプロセスはさらに次の五つの下位プロセスに整理される。

情報分配とは、異なる情報源からの情報が共有され、そのために新しい情報や理解が導かれるようなプロセスである。情報分配により、組織単位は他の組織単位から得られた情報アイテムをつなぎ合せることで新しい情報を作り出す。こうして情報分配により、「②幅・広さ」の点で、より多くの組織単位が学習することになるので、組織学習が起こったといえる。ただし、組織行動論や組織コミュニケーション論の分野で多くの研究があるとして、Huber (1991)では詳しくは言及されていない。

Daft & Weick (1984)は「解釈」を「情報が意味を与えられ、行為が選択されるプロセス」(p.294)あるいは「上級管理者の間で、事象を翻訳し、共有された理解と概念図式(conceptual schemes)を開発するプロセス」(p.286)と定義している。つまり情報解釈とは、分配された情報に、一つまたはそれ以上の共通に理解された解釈が与えられるプロセスである。これは既に述べたように「③精緻さ」に関する変化のプロセスであり、よりいっそう様々な解釈が展開されたとき、そのような展開が組織の潜在的行動の範囲を変えるために、組織学習が生起したといえる。また、より多くの組織単位が他の組織単位が保持している様々な解釈の本質を理解した時も、「②広さ」についての変化が起きており、いっそうの組織学習が生起したといえる。そして、理解が共有されれば「④徹底さ」についても組織学習が生起したことになる。

ただし、この分野では体系的な研究はほとんどないとされる。新しい情報の共有された解釈の程度(extent)がどのような要因の影響を受けるのかについては、次のような要因を挙げている研究がある。

ここで5のアンラーニングについては、Hedberg (1981)がよく引用されるが、彼は、アンラーニングを「学習者が知識を捨てる(discard)プロセス」(p.18)と定義している。ここで重要なのは、アンラーニングの対象が行動の場合には潜在的行動の範囲が減少し、行動の制約をアンラーンすれば潜在的行動の範囲は増大するのだが、いずれにせよ、アンラーニングは潜在的行動の範囲を変化させており、Huber (1991)の学習概念に包摂されるということである。

組織記憶とは、知識を将来の利用のために蓄積するプロセスであり、「①存在」「②広さ」も組織記憶に依存している。学習していることを示すことは組織記憶の有効性にかかっているし、既に述べた(a)知識獲得、(b)情報分配、(c)情報解釈も、いずれも記憶に導かれ、影響されている。このように組織学習の基礎的なプロセスは組織記憶に依存しているし、もちろん組織記憶に関する組織科学の文献は多い(Walsh & Ungson, 1991)。にもかかわらず、Huber (1991)がレビューした時点では、組織記憶に関する実証研究はほとんどなかったのである。

以上のように、これまでの研究を四つのプロセス、(a)知識獲得、(b)情報分配、(c)情報解釈、(d)組織記憶、に沿って整理すると、これまでのいわゆる「組織学習」の研究で、きちんとした組織学習の実証研究が行われてきたのは、そのほとんどが、(a)知識獲得についてのものだったことがわかる。しかし、獲得された知識がどのような形で保持、蓄積されるのかもわからないままに、知識獲得を議論し、実証することが果たして可能なのだろうか。つまり、(d)組織記憶の構造を明らかにして、はじめて(a)をはじめ(b)(c)の組織学習プロセスが明らかになるはずである。こうした中で、次節で述べるように、Huber (1991)の指摘以降に、認知心理学の最近の研究成果を取り入れた形で、実証研究を中心にして、組織記憶についての研究にも進展が見られることになる。

認知心理学の研究成果を取り入れた研究としては、Cohenによる研究が注目される。まずCohen (1991)では、組織論と認知心理学の最近の研究が取り上げられ、その接点が議論される。組織論の側からは、Stinchcombe (1990)が取り上げられた。そこでは組織構造は組織学習のためのデザインとして見られる。組織の能力(capability)の基礎は個々のメンバーのスキルで、そのスキルの部品は完全にルーチン化されており、メンバーの心の中で一旦ルーチンのスイッチが入ると、それよりも高次の能力を使わずに、考えることなく遂行・終了する。スキルのレパートリーに関して、その内容であるルーチンを作ったり修正したり、あるいは現在の文脈に潜在的に関連を持ったルーチンを顕在化させたりすることは、ルーチンに学習を具体化させ、組織記憶を形成するので基本的な活動となる。レパートリーを着実に磨き上げていくことで、学習曲線のようなパフォーマンスの改善もみられる。この観点からは、ルーチンのスピード改善と詳細な内容の変更、そして既存のルーチン間の正確な切り替えが、競争優位あるいは組織的成功の主要な源泉となる。

認知心理学の側からは、Singley & Anderson (1989)が取り上げられる。学習の移転(transfer of learning)は心理学では歴史のあるテーマで、初期には「ラテン語の学習は、学生のより明瞭な英語を書く能力、問題を論理的に考える能力を増進させるか」という問題に答えるために進展した。彼らは、実験的でコンピュータを使った手法により、一つのスキルを学習する際に獲得される構成要素が重なり合っているほど、そしてそれが新しい課題の遂行に必要とされているほど、学習の移転は大きくなることを示した。そこでの鍵となるアイデアは、「宣言的」記憶(declarative memory)と認知的・運動神経的な「手続的」記憶(procedural memory)の区別である。コンピュータ・プログラムのアナロジーでいうと、手続的記憶はコンパイルされた機械語であり、迅速に実行することができるが、修理するのは難しく、特定のハードウェア環境に密接に結びついている。それに対して、宣言的記憶は高級言語で書かれたプログラムで、修理可能で、他の環境にも一般化可能であるが、一般的には非常に遅い翻訳過程によってのみ実行可能である。確立されたスキルによる遂行は手続的記憶として蓄積される。このため、健忘症の患者は、以前の似た出来事は思い出せないにもかかわらず、文脈の中での合図で、確立された反応をする。こうしたアイデアは、Stinchcombe (1990)の観察を補強する。例えば、スキルの性質の多くは、車の運転やタイピングのように、運動神経的・認知的スキルに見出すことができるし、宣言的記憶は手続的記憶に比べて速くだめになりやすい。

Cohen & Bacdayan (1994)は、このCohen (1991)を受けて、ペアで行うトランプを使ったゲームの実験室実験を行うことで、ゲームの実行プロセスの中から組織ルーチンが出現することと、その要素の個人的記憶が手続的記憶として記憶されていることを明らかにした。ここで組織ルーチン(organizational routine)とは、組み合わされ連結された相互に引き金になっているスキル化された行為の連鎖と考えられている。

まず実験室実験の結果生まれた組織(正確にはペア)の行動パターンについて、フィールド調査で観察されているルーチンの四つの性質が確認される。

こうして、実験室において出現した組織の行動パターンがルーチンであることが確認されたが、次に、こうした組織ルーチンの要素の個人的記憶が手続的記憶として蓄積されているかどうかが調べられた。Cohen & Bacdayan (1994)では、Singley & Anderson (1989)にしたがって、次の2種類の効果を考え、確認している。

以上のことから、組織ルーチンの要素の個人的記憶が手続的記憶として蓄積されていることがわかったのである。

こうして、実験室実験でも組織ルーチンが出現し、しかもその組織ルーチンの要素の個人的記憶は手続的記憶として蓄積されていることが確認されたわけだが、ここで、組織ルーチンのもう一つの重要な側面についても明確にしておく必要がある。

Simon (1991)は、Bavelasのコミュニケーション・ネットワークと呼ばれる社会心理学の実験を考えて、重要な思考実験を行っている。いまA1, A2, A3, A4, A5の5人からなる集団Wが車輪型、B1, B2, B3, B4, B5の5人からなる集団Cがサークル型のコミュニケーション・パターンで課業を行うことを徹底的に訓練された後で、すべてのコミュニケーション・チャネルを開放し、集団内の誰とでも直接コミュニケートできるようにする。しかし、もし、急いで課業を遂行しなくてはならないという十分なプレッシャーの下に置かれれば、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けそうである。何度かこうした試行をした後で、A1とB1を交換したとしよう。それでも、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けると予想できるだろう。この試行も何度か行った後で今度はA2とB2を交換、さらに……と、時間をかけて、結局は集団W・集団Cの最初のメンバーがすべて入れ替えられてしまったとしよう。それでも、集団W・集団Cはやはりそれぞれ車輪型・サークル型のコミュニケーション・パターンを使い続けると予想できるだろう。

Simon (1991)は、まだどこに結果が発表されたのか知らないが、この実験は既に行われたものと信じているという。もしこの予想通りならば、集団を構成する個人が完全に置き換えられても、パターンの持続性(persistence)が生き残ることになる。このような、組織が周囲とは異なる規範や文化を保持する過程、組織内でユニークな特色を保持する過程、要員を摂取することに伴うエントロピー増加と闘い自分のアイデンティティーを保持する過程は、組織的記憶のより一般的現象の一部である。

このSimon (1991)が予想した実験結果ときわめて近い現象は、後になって、実験室実験ではなく、フィールド調査から報告されることになる。Cook & Yanow (1993)は、米国マサチューセッツ州ボストン近郊にある三つの世界的フルート・メーカー、Haynes社(1900年設立)、Powell社(1927年設立)、Brannen Brothers社(1977年設立)を調査した。Powell社はHaynes社の職長が離れて独立して設立したもので、さらにBrannen Brothers社はPowell社の職人だった兄弟2人が設立したものである。そのせいもあってか、3社とも、(i)約25人という規模、(ii)物理的配置、(iii)制作の手順と組織、が似通っている。このうち特に(iii)について、もう少し詳しく述べると、フルートの制作はいくつものステップに分けられ、1本のフルートは次々と職人の手を経て、2週間くらいかけて制作されるのだが、ある職人の仕事はそれまでの職人の仕事を基礎に行われるので、前の職人の仕事が良くない(not right)と感じられると、適当な前の職人まで差し戻して、「いい感じ」(“the right feel”)と互いに満足のいくまでやり直させるhand-to-hand checkingの方法がとられている。

しかし、このように類似点が多いにもかかわらず、この3社はどれも他社のものとははっきりと違いの分かるフルートを制作していたし、組織的知識あるいはノウハウは各組織にとってユニークなものだった。つまり、同じ課業を行う二つの組織が、それを全く同じに行う必要はないのであって、実際、フルート職人がある会社から別の会社へと移ったケースがいくつかあったが、どのケースでも、元いた会社と同じ仕事をするにもかかわらず、彼らは新しい「感じ」と部品の異なる扱い方を学習しなければならなかった。しかも、フルート職人が辞めた時も、組織にとってフルートを作るノウハウが失われたわけではない。Simon (1991)が予想したように、フルート職人の出入りがあったにもかかわらず、組織は変わることなく、以前と同じ品質とスタイルのフルートを以前と同じやり方で作り続けてきたのである。

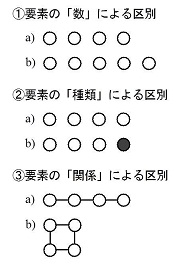

このことをより正確に表現すれば、フルート全体を制作するノウハウや組織ルーチンは、一種のシステムであり、個々のフルート職人のもっているノウハウやルーチンだけでは説明しきれない、ある種の全体的な特性、構成的特性をもっているのである。ここでいうシステムとは、その内部での特定の関係に依存しているために、ばらばらにされた部分の性質からは説明のできない構成的特性をもった要素からなる複合体のことである(von Bertalanffy, 1968)。もう少し詳しく説明すると、まず「要素」の複合体の扱い方には図1のように、①数、②種類、③関係による区別という3種類の区別の仕方がある。このうち、①と②は、総和的(summative)なもので、複合体は切り離して考えられた要素の総和として扱われている。言い換えれば、ある要素の総和的特性とは、複合体の内にあっても外にあっても同じような特性である。それに対して、③は構成的(constitutive)で、要素のみではなく、要素間の関係もわからなければならない。構成的特性は複合体内での特定の関係に依存するような特性であり、関係Rの中での要素の行動が、別の関係R'の中での行動とは異なるということを意味している。こうしたことをふまえた上で、システムは「相互に関係する要素の複合体」と定義されるのである。

このように、システム概念においては、システム構成要素自体の総和的特性だけではなく、構成要素間の関係が重要となる。これが個人記憶と組織記憶との本質的な違いとなるのである。以上のような一連の研究の断片から、次のような命題を紡ぎ出すことができる。

命題1. 組織ルーチンはいわば個人記憶を要素としたシステムであり、この個人記憶は手続的記憶として蓄積されている。しかもこのシステムは、構成要素である個人記憶が置き換えられても、要素間の関係パターンについては持続性が生き残り続ける性質がある。

Walsh & Ungson (1991)によれば、組織記憶についての理解は限定されたもので、多くの理論家が組織記憶の内容の列挙などをしてきた。しかし、組織記憶がmentalな心のものと役割のようなstructuralな構造的なものとから成っているということは、理論家達によって一般的に認められているという。この命題1は、こうした予想を実証データによって裏付けながら、内容をより特定化したものといえる。

こうして、組織記憶の組織ルーチンとしての構造が明らかになってくると、組織学習とは一体どんな組織プロセスなのかを明らかにする手がかりが得られたことになる。実は、命題1はLevitt & March (1988)の文献レビューに代表されるルーチン・ベースの組織学習論の延長線上に位置している。彼らは、組織行動研究から引き出された三つの古典的な観察に依拠して、次のように組織学習を解釈する。

このうち1に関連しては、ルーチンは、それを実行する個人とは独立の存在で、個人がかなり離職した場合でも生き残ることが可能であるとされ、またルーチンは、社会化、教育、模倣、職業化、要員の異動、合併、買収を通して伝達され、集合的記憶(a collective memory)の中に記録されるとされている。こうした記述は本稿の命題1の内容を示唆するものになっているが、しかしLevitt & March (1988)の指摘は、あくまでも古典的な観察に依拠した解釈あるいは憶測に過ぎず、命題1にまとめられたような実証研究が登場するのは1990年代に入ってからなのである2)。

また2と3に関連しては、このようなフレームワークでは、歴史の経験的な教訓がルーチンの形で獲得され、ルーチンは経験の結果として変化することになるが、その変化は歴史の解釈、特に目標の観点からの結果の評価に依存していることになる。ところが、人間は、サンプル・サイズに鈍感で、経験の教訓は比較的少数の観察から引き出される(後にMarch, Sproull, & Tamuz (1991)は、経験のサンプルが乏しい時の学習戦略として、(i)歴史を豊かに経験する、(ii)経験をシミュレート(疑似体験)する、の二つを挙げている)。歴史の事象を記録し、そこから推論する際にシステム的な誤りを犯したり、実際に生起した事象、新しい事象、目立っている事象の確率を過大評価したりもする。何が起こったのかはいつも明らかなわけではないし、事象のもつれた因果関係をほぐすのも難しい。そして、成功と失敗の差異もいつも明確なわけではない。そのため人間は解釈においてシステム的なバイアスをもってしまうのだが、にもかかわらず、人々は事象の解釈を形成し、結果を善し悪しで分類する。Levitt & March (1988)は、こうした頻繁に観察される特性からも分かるように、個々の人間は、統計的決定理論や古典的経済学で考えられているような完全な統計家(statistician)ではなく、歴史家(historian)なのだと結論づけるのである。

Levitt & March (1988)は、自分達のルーチン・ベースの組織学習論を、組織的意思決定論や個体群生態学の伝統により近いものであるとし、特に、(i)ルーチンを強調し、(ii)学習のエコロジーを強調するという点で特徴があると自己評価している。この点で、Argyris & Schon (1978)やMarch & Olsen (1975)のような一つの組織の中での個人学習を主に扱ったものとは自ら区別している4)。そこで既に(i)のルーチンの強調については述べてきたので、次節では(ii)の学習のエコロジーについて考察しよう。

ルーチン・ベースの組織学習論の特徴である学習のエコロジーとは何であろうか。まずは、ルーチンについて、文字通り組織生態学的な研究を行ったMiner (1991)の実証研究があるので、それから見てみることにしよう。まずそこでは、ルーチンは組織的活動の調整された反復的な集合と定義される。そして、職務は一人の個人によって遂行される課業の集合であり、それが職務記述書によって明確に文書化されているならば、公式化されている(formalized)という。そこで、この公式化されている職務(job)をルーチンの一つの重要なタイプと考え、組織生態学で使われている生存時間解析あるいはイベント・ヒストリー分析とも呼ばれる手法(例えば、清水(1998))を使って、(a)職務の生存のパターンを実証的に検討し、(b)いくつかの要因が生存に影響を与えるかどうかを考察する。

分析の対象は、5000~6000人規模の非研究職の職員を抱えた主要な私立大学で、1980年4月1日から1982年12月31日までの期間に創始された360職務(うち13職務は部門不明で、後半の分析には使われていない)を1986年8月1日まで追跡したものである。仮説の検証結果は次の通り。ただし、仮説3に登場する職務のタイプ分けのもとになっている職務特性の定義については、表1に簡単に示されている。

(仮説1)公式化されている職務からなる大きな組織においてさえ、少なからぬ職務が消滅する。

(仮説2)職務創始時の部門の人員数が多いほど職務の消滅ハザード(≒瞬間的な消滅率)が減少する。

(仮説3)職務創始のタイプが職務消滅のハザードに影響する。 (3a)目新しい職務は先在した職務よりもハザードが高い。 (3b)最初の在職者がその部門に精通している職務は他と比べてハザードが低い。 (3c)職務の特異性は職務のハザードに有意に影響しなかった。

Miner (1991)によって明らかにされたことは、職務という比較的大きな塊のルーチンでも、生態学的な淘汰プロセスが働いており、消滅しているという事実なのである。しかし組織学習論では、このように個人個人に対応したルーチンの淘汰を直接扱った単純な研究はむしろ稀であろう。Marchらが言うところの学習のエコロジーでは、このような組織生態学的な手法を直接的に用いることは想定されていない。なぜなら、学習のエコロジーでは、組織ルーチンが問題とされているし、困ったことに環境自体が固定されたものではないからである。環境の一部は他の学習者で構成されているために、個々の学習が全く内的で直接的なものでも、競争構造を特定してはじめて理解が可能になる。高瀬(1991)が指摘しているように、要するにMarchらは「複数の学習者(組織を含めて)が同時に学習することによって波及効果が生じること」(p.60)を学習のエコロジーと呼んでいるのである。したがって、March流の学習のエコロジーをモデル化して分析するには、学習者の相互学習の連鎖という構造を入れざるをえず、その中で組織ルーチンの選択に淘汰のプロセスが働くようなモデルを考えなくてはならない。しかもLevitt & March (1988)によれば、学習者は、技術、コード、手続、類似のルーチンといった形態をとったコード化された経験が移転されることで、他の学習者の経験を獲得する。この学習者同士をつなぐ経験とルーチンの普及(diffusion)がモデルをさらに複雑にする。普及プロセスについては、Rogers (1995)の膨大な文献レビューがあるが、普及プロセスをモデルとして組み込むことで、モデルの動きはさらに複雑になるのである。

このような事情から、複雑化した学習のエコロジーをモデル化するために広く用いられているのは、数学的な手法ではなく、コンピュータ・シミュレーションである。既にHuber (1991)が位置づけていたように、1980年代を通して、そうした解析的な研究の中心になってきたのがMarchであり、シミュレーションを用いたものとしては、例えばLevinthal & March (1981)やLounamaa & March (1987)などが挙げられる。本稿では、組織コードと組織メンバーという「学習者」同士の相互学習と普及のプロセスを組み込んだMarch (1991)のシミュレーション・モデルを批判的に取り上げて検討する。実は、March (1991)では、

直接的には、本稿の冒頭でも述べたように、学習するのが個人ではなくて組織であるということが一体何を意味しているのか、そして、組織学習とは一体どんなプロセスなのか、という問いに対する現時点での解答になっている。しかし、単にそれにとどまらず、それの示唆していることは大きい。Levinthal (1991)によれば、組織変化(organizational change)に関する研究は、適応(adaptation)と淘汰(selection)という二つの対立する見方で活気付いてきたし、これまでこの両者を結び付けたような研究例は少数しかなかった。むしろ組織生態学における淘汰プロセスの基礎である組織慣性と組織学習論における適応的学習とは対立する概念だと考えられがちだったのである。

しかし、Levinthal (1991)は両者の関係について、面白い指摘をしている。組織生態学には、組織の年齢が進むにしたがって死亡率は減少するというこれまでの頑健な実証結果がある。その理由として、従来は、組織生態学では、個体群の異質性の疑似効果の可能性があると考えられてきた。これは、組織によって失敗率が異なり、それが時間的に安定している(=慣性)ならば、高リスクの組織は早く淘汰されるために、生き残った個体群は低リスクの組織によって構成されるようになり、個体群で見ると時間とともに死亡率は減少してくるというものである。ところが、異質性をコントロールしても、結果は変わらなかったのである(Freeman, Carroll & Hannan, 1983; Hannan & Freeman, 1989)。この結果は、個体群レベルではなく、個々の組織レベルで、年齢と死亡率が関係していることを示唆している。実際、Hannan & Freeman (1984)は、個々の組織における変動の可能性を認めた上で、その変動と個体群レベルでの変動との関係を整理しようと試みている。

それに対してLevinthal (1991)は、実はこのことは、組織学習の二つの基本的な性質から説明しうるとする。なぜなら、(i)学習によって組織の能力(competence)は向上し、そして、能力が時間とともに向上するので、死亡率も低くなる。(ii)本稿のシミュレーション・モデルでも示されたように、学習が起こると個々のメンバーの確信は収束し、平均知識レベルが向上する。それ故、古い組織ほど、業績の高平均・高信頼性を示す傾向が生まれる。つまり、組織学習や組織内エコロジーの方が組織生態学の実証結果をより整合的に説明できるのである。

組織生態学の淘汰・慣性と組織学習論の適応とが対立する概念だと考えられがちだったのには「組織間エコロジーと組織の適応行動」という構図が存在していたためである。しかし本稿での議論をふまえれば、ここに示唆されているような「組織の適応行動と組織内エコロジー」という構図で考えるとき、そこに対立はない。Hannan & Freeman (1977)は、淘汰にかかわる過程は、普通、より高次の分析レベルでは適応過程として扱われると述べている。高瀬(1991)は、組織個体の環境適応は組織の何らかの下位単位間の淘汰過程としてモデル化できるというこの発想が、Marchらの学習する下位単位の集合体としての組織という組織観と結びつくものであることを指摘していたが、まさにその通りなのである。

組織ルーチンの持続性は、組織記憶と組織学習を理解する上での鍵だったわけだが、「組織の適応行動と組織内エコロジー」という構図で考えるときには、実は淘汰と適応をつなぐ鍵ともなっていたのである。Lounamaa & March (1987)やMarch (1991)のシミュレーションの結果によれば、慣性や持続性は適応的学習を効率的に行うための必要条件とさえなっているのである。こうした考え方を推し進めていくと、次のようなストーリーにたどりつく。すなわち、個体群生態学で指摘されているような組織間エコロジーと思しき現象は、実は個々の組織内エコロジーによっても説明ができる。組織内エコロジーによって優れた組織ルーチンを確立した組織は適応能力を高めて成長していく。こうして組織の中で生き残ってきた組織ルーチンは、所属組織の成長とともに繁栄していくが、新規事業の立ち上げだけでなく、他の企業を合併・買収した場合にも組織ルーチンとして移植されていく。実際、そうした組織ルーチンの一例はPraharad & Bettis (1986)によってドミナント・ロジック(dominant logic)として指摘されているものにも見ることができる。つまり、こうしたプロセスを通して実際に増殖しているのは組織ではなく、組織ルーチンなのである。組織は組織ルーチンの入れ物にすぎないということになるのかもしれない。

[1] これらの欠陥については、本稿の中でも既に一部指摘しているが、後に、Mitomi & Takahashi (2015)が詳細な検討を行っている。特に、相互学習モデルは、March (1991)はコンピュータ・シミュレーションの結果から「組織メンバーの側の遅い学習が多様性を長く維持するために探索につながる」と結論しているが、実際には、March (1991)のシミュレーションは、社会化率の定義域の両端が抜けており、その部分をシミュレーションで補うと、本当は平均知識レベルを最大にする最適な社会化率が存在することを明らかにしている。なぜなら、実際には、組織メンバーの側の低学習がロックインを多発させ、そもそも学習を阻害するからである。その最適な社会化率は社会化率としてはありふれた値である可能性があり、その可能性をシミュレーション手法で否定することはできない。しかもその高い知識レベルは非均衡で達成されるものだった。